|

Considerazioni riguardo al ruolo svolto dal Muscolo Perigoideo Esterno nelle patologie disfunzionali cranio-mandibolari Autori:

Dott. Cesare Portaluri

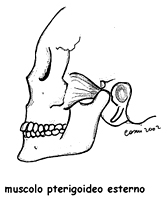

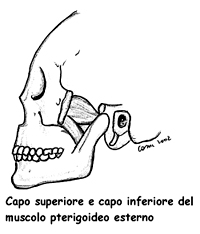

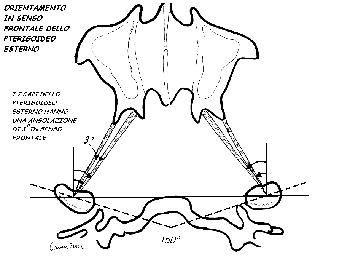

Dott. Paolo Zavarella Riassunto Gli Autori, prendendo spunto da una dettagliata descrizione anatomica del Muscolo Pterigoideo Esterno, descrivono la fisiologia, la patologia e la patogenesi delle Sindromi algico-disfunzionali Cranio-Cervico-Mandibolari in relazione alle tensioni muscolari. È descritto un metodo di valutazione del Muscolo Pterigoideo Esterno. Premessa Nelle patologie algico-disfunzionali dell’ATM, entrano in gioco fattori di tipo neuro-muscolare e biomeccanico che ne determinano l’evoluzione e il livello di gravità. Per comprenderne le dinamiche è importante considerare il ruolo che svolge, nella fisiologia e nella patologia, il muscolo pterigoideo esterno, uno dei più piccoli del nostro corpo, di difficile eplorazione e con caratteristiche molto particolari. AnatomiaInizialmente considerato fascio unico, fino a quando nel 1973 McNamara scoprì che era diviso in due corpi, superiore e inferiore, ognuno dei quali svolgeva funzioni diverse. |

||

|

||

|

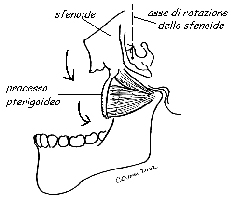

Ulteriori ricerche effettuate utilizzando l’elettromiografo ad ago, hanno accertato che il capo superiore è distinto in due fasci con funzioni e inserzioni nettamente distinte. Per motivi di semplicità espositiva, denomineremo come A lo pterigoideo superiore, B lo pteriogoideo inferiore.. Il superiore A, suddiviso ulteriormente in due ventri: -A1 (localizzato superiormente, 30/40% delle fibre) -A2 (inferiormente, 60/70% delle fibre). Tutti questi fasci muscolari hanno come capo di inserzione fisso, la lamina pterigoidea esterna dello sfenoide, situata in posizione antero-mediale rispetto al condilo mandibolare. |

||

|

||

|

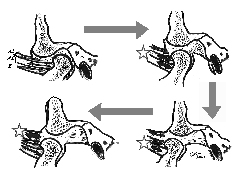

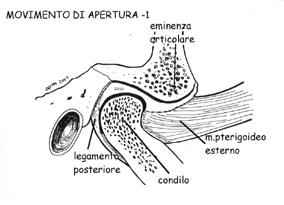

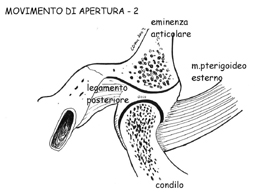

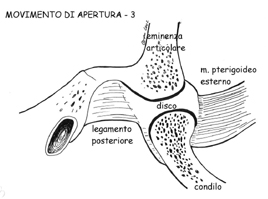

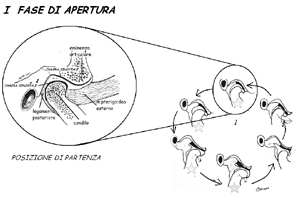

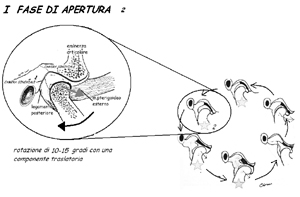

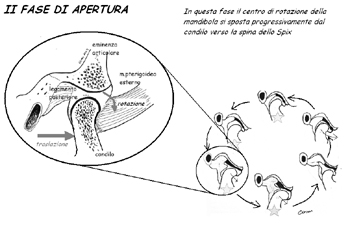

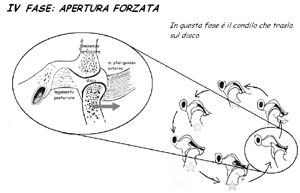

Da qui si dipartono i fasci A2 e B diretti al collo del condilo, mentre A1, perforando la capsula articolare dell’ ATM, va a fondersi col bordo anteriore del disco interarticolare, rappresentando uno dei pochi esempi di penetrazione di un muscolo e di un tendine all’interno della sinoviale articolare. Alcune di queste fibre vanno ad inserirsi anche sul bordo mediale ed anteriore del disco. FisiologiaL’attivazione bilaterale dello pterigoideo esterno, protrude la mandibola, se attivato monolateralmente, provoca laterodeviazione controlaterale della stessa. Nel dettaglio le funzioni dei singoli fasci sono: A2 e B: trazione protrusiva sul condilo in fase di apertura. A1: trazione anteromediale del disco in fase di chiusura. Durante la prima fase di apertura della bocca, si attivano i fasci A2 e B (trazione protrusiva sul condilo), resta inattivo il fascio A1, altrimenti potrebbe provocare la lussazione anteriore del disco. |

||

|

|

||

|

Sono questi due fasci a fornire la prima attività muscolare e a raggiungere il picco, prima che gli altri muscoli deputati all’apertura si attivino. In massima protrusione si ha la contrazione di A2 e B (insieme a massetere e pterigoideo interno) e totale rilassamento di A1. Nella prima fase di chiusura (retrusione) si attiva A1 per bilanciare l’azione di richiamo del disco del legamento elastico posteriore, nel contempo, massimo rilassamento per A2 e B per facilitare il ritorno indietro del condilo. Questi ultimi sono così sinergici agli abbassatori della mandibola e non agli elevatori con cui sono classificati, così come A1 è sinergico agli elevatori durante la chiusura mandibolare e durante la chiusura forzata. E’ importante comprendere come il disco avanzi, unitamente al condilo, durante la fase d’apertura della mandibola, in assenza dell’attività del capo A1 dello pterigoideo esterno superiore. Sembrerebbe logico considerare che siano i legamenti meniscali a svolgere questa azione di movimento congiunto, invece questi pongono passivamente un limite ai movimenti estremi del disco sul condilo. |

||

|

|

||

|

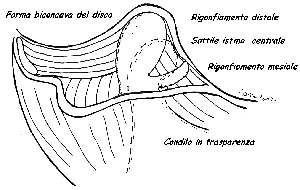

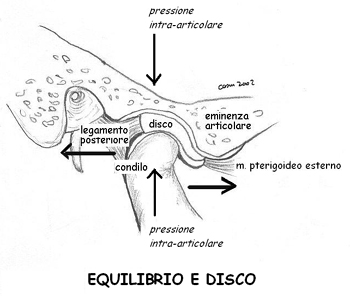

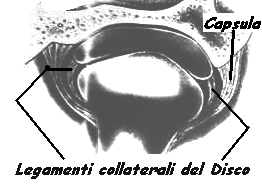

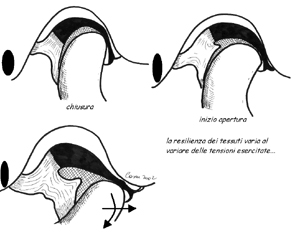

I meccanismi che mantengono il disco solidarizzato al condilo durante i movimenti mandibolari, sono due: la morfologia del disco stesso (autoposizionamento) e la pressione intrarticolare. La forma biconcava (particolarmente addensata nella zona posteriore del disco, definita retrodisco) impedisce ai bordi più spessi del disco di scivolare nello spazio anteriore e posteriore della cavità articolare, la presenza dei legamenti meniscali ne impedisce lo scivolamento laterale e mediale. |

||

|

|

||

|

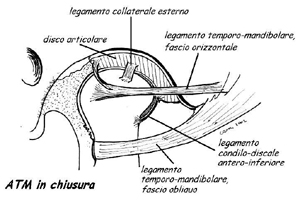

La pressione intrarticolare, diminuendo la distanza tra il condilo e l’eminenza, favorisce il posizionamento del disco in base alla morfologia del disco stesso e delle superfici articolari. Quando la mandibola è nella posizione di riposo, la pressione intrarticolare è minima e il disco è leggermente ruotato in avanti per la predominanza dell’azione dello pterigoideo A1. Il limite a questa trazione è dato dallo spessore del bordo posteriore del disco e dalla stabilizzazione del legamento collaterale (laterale e mediale). |

||

|

|

||

|

||

|

|

||

|

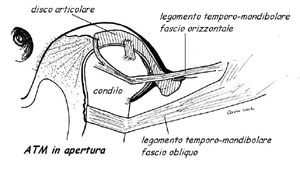

L’unico movimento fisiologico che può avvenire tra disco e condilo è quello rotatorio attorno alle inserzioni dei legamenti discali, l’estensione di questo movimento è limitata dalla lunghezza dei legamenti stessi. |

||

|

|

||

|

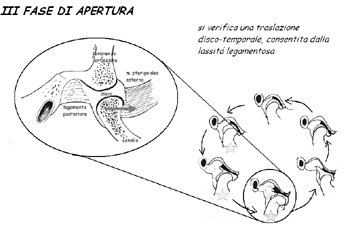

In effetti, come rileva nel capitolo apposito del secondo Volume della Collana “Odontoiatria & Osteopatia” l’Autore dott. Paolo Zavarella, si puó parlare di 4 ATM presenti nel cranio, in quanto da ogni lato si registra una differente origine embrionale, una differente anatomia sinoviale ed una differente funzione tra i due compartimenti articolari superiore (disco-temporale) ed inferiore (condilo-discale). Il compartimento superiore con la sinoviale lassa esercita una funzione di rotolamento e traslazione, mentre il compartimento inferiore esercita in fisiologia, eminentemente un movimento di rotazione. Il legamento retrodiscale, essendo ricco di fibre elastiche, è l’unica struttura in grado di imporre una spinta distalizzante sul disco, ma questa azione si esplica solo quando il disco trasla anteriormente. Inoltre non va dimenticato il ruolo importante della legamento bilaminare o posteriore che contiene oltre alla componente elastica descritta, una parte vascolare, con shunts artero-venosi che sono in grado di aprirsi (“ginocchio vascolare”) quando il complesso disco-condilo trasla anteriormente occupando lo spazio libero ed impendendo che la pressione negativa che potrebbe generarsi rallenti lo scivolamento del disco o, peggio, che i lembi sinoviali superiore-posteriore ed inferiore-posteriore possano collabire generando sinechie. |

||

|

|

||

|

E’ interessante notare come lo pterigoideo esterno sia l’unico muscolo ad avere come antagonista non un altro muscolo, sottoposto a stimoli neurologici (innervazione reciproca, riflesso miotattico), bensì ad una struttura come la lamina retrodiscale, che risponde solo a sollecitazioni meccaniche. Inoltre contiene una percentuale di fusi neuro-muscolari inferiore rispetto agli altri muscoli masticatori, per cui i riflessi da stiramento in questo muscolo sono meno attivi. |

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

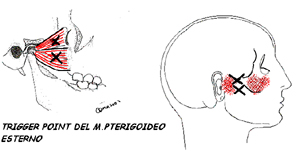

||

PatologiaQuando queste sollecitazioni superano una certa entità, determinano delle alterazioni irreversibili della elasticità di questo tessuto rendendo l’azione dello pterigoideo est A1 sul disco, non più bilanciante ma dislocante. Questa trazione, protratta nel tempo, può provocare una modifica della morfologia del disco e l’allungamento dei legamenti discali fino a compromettere la normale relazione funzionale del complesso disco-condilo. L’alterazione della morfologia del disco consiste principalmente nell’appiattimento del bordo posteriore sempre più ingravescente fino alla sua completa dislocazione anteriore. Oltre alla lassità del retrodisco, tutti i fattori che provocano un ipertono di questo muscolo (come avviene per esempio nel bruxista più che nel serratore, dove la componente di lateralità è predominante) provocano il dislocamento antero-mediale del disco. Ne deriva che lo stato di tensione, l’ipertono o la contrattura dello pterigoideo esterno, sono sempre presenti in qualsiasi disfunzione temporo-mandibolare. Spesso è il primo muscolo ad entrare in spasmo e l’ultimo a rilassarsi. Consideriamo inoltre l’appartenenza dello pterigoideo esterno alla catena muscolare Postero-laterale, ovvero la catena dinamica che gestisce i movimenti della lateralità e dell’apertura del corpo e degli arti. Come sappiamo ogni muscolo facente parte di una catena muscolare risente dell’attivitá tonica di tutti i muscoli della catena stessa. Se uno di questi va in disfunzione (specialmente se si tratta di una disfunzione protratta nel tempo), ci possiamo aspettare che anche gli altri risentano di tale disfunzione. Della catena Postero-Laterale fanno parte per esempio muscoli come il trapezio superiore e medio (facilmente palpabile nella regione delle spalle e del dorso) e il muscolo piramidale (responsabile dell’atteggiamento in extra-rotazione dell’arto inferiore). Ecco che nel caso di una patologia disfunzionale dell’ATM sará opportuno valutare l’attivitá tonica di questi muscoli e , nel caso di disfunzioni, immettere nel piano terapeutico anche il loro “trattamento”, al fine di cercare di riequilibrare la catena in toto. Ma non solo. In caso di ipertono di questi muscoli, evidenziabile anche in una semplice visita posturale, si puó pensare che vi sia una iperattivitá della catena Postero-Laterale, e come tale deve essere considerata come fattore di rischio per l’insorgenza di una patologia disfunzionale dell’ATM, in quanto anche lo pterigoideo laterale omolaterale tenderá a lavorare in maniera disarmonica. Ancora una volta la visione dell’insieme (postura del corpo) puó dare indicazioni utili per interpretare “il particolare”.

Segni clinici |

||

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

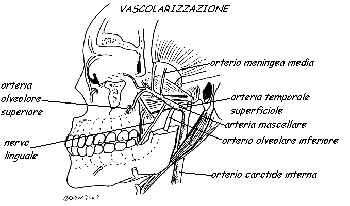

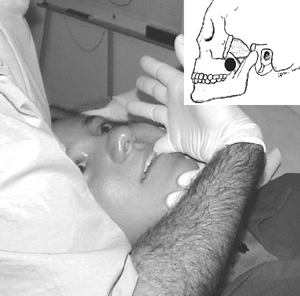

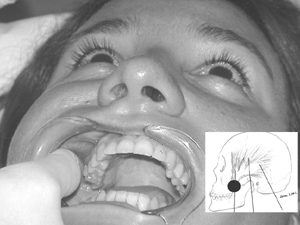

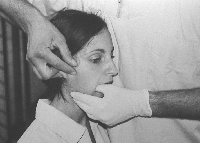

L’ipertono di questo muscolo, oltre a causare alterazioni nella dinamica dell’ATM, può determinare manifestazioni cliniche da compressione su strutture nervose, perché contrae rapporti anatomici con il Nervo Mandibolare (ramo del Trigemino) nel punto in cui questo esce dalla cavità cranica attraverso il Forame Ovale. Il Nervo Mandibolare trasporta fibre del: -N.Massetere e N. Temporale profondo, che passano superiormente al capo superiore dello pterigoideo esterno -N. Auricolo-Temporale, lungo la parete profonda del capo superiore -N. Buccale, tra capo superiore e inferiore -N. Linguale e N. Alveolare inferiore, parte profonda del capo inferiore. Durante il serramento, quando gli elevatori bloccano la mandibola contro il cranio, l’ipertono dello pterigoideo esterno, opera una trazione sulle lamine pterigoidee, quindi sullo sfenoide, provocando un blocco della sincondrosi sfeno-basilare in flessione. Il trattamento Osteopatico dello Sfenoide o del Temporale spesso puó essere risolutivo o di grande aiuto nel corso della terapia della Patologia Algido Disfunzionale Cranio-Cervico-Mandibolare. Un test molto semplice per la valutazione dello stato tensivo del muscolo e quindi di un eventuale correzione apportata dalla terapia scelta puó essere eseguito mediante la palpazione dell’area di passaggio intrabuccale tra l’arcata mascellare superiore (all’altezza del II molare) ed il processo coronoideo mandibolare omolaterale, che viene percepita con il dorso del quinto dito. Dal lato dove si percepisce una maggior ristrettezza del passaggio palpatorio (in assenza di gravi asimmetrie traumatiche o chirurgiche del cranio) si puó assumere che ci sia una maggior tensione sul muscolo pterigoideo esterno, che opera funzionalmente portando la mandibola dal lato opposto e quindi chiudendo lo spazio coronide/mascellare. |

||

|

|

||

|

Per test piú avanzati e specifici rimandiamo al capitolo apposito nel secondo Volume della Collana “Odontoiatria & Osteopatia”, od alla partecipazioni ai Corsi di Clinica Occluso-Posturale A.I.R.O.P., da cui è tratto il test sopra descritto. Conclusioni A questo punto è chiaro che l’equilibrio del sistema cranio-sacrale e il completo rilassamento di questo muscolo, costituiscono condizioni indispensabili per ottenere risultati significativi e duraturi in corso di terapia per risolvere problemi legati alla sindrome algico-disfunzionale dell’ATM. Inoltre la corretta valutazione della dolorabilitá e della tensione muscolare dello Pterigoideo Esterno puó fornire indicazioni preziose sullo stato di salute dell’ATM ed anche del corretto posizionamento dell’osso Sfenoide. Bibliografia: 1. A.A.V.V.; P.D.C.C.M. E SILENZIO ALGICO SECONDO LA SCUOLA DI MILANO.; ODONTOSTOM. E IMPLANT.; PAG. 98-102; 10/1990. 2. AA VARI; MODERNI ORIENTAMENTI NELLA DIAGNOSI E TERAPIA DELL'ATM.; SIFOP; 1993. 3. AGERBERG G.; OSTERBERG T.; MAXIMAL MANDIBULAR MOVEMENTS AND SYMPTOMS OF MANDIBULAR DYSFUNCTION IN 70-YEARS OLD MAN AND WOMEN; SWED. DENT. J.; 67:147-164; 1974 4. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION DSM IV.: “DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS” 1994, 4TH ED. 5. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION DSM III.: “MANUALE DIAGNOSTICO E STATISTICO DEI DISTURBI MENTALI”. 1988, II ED. IT. MASSON. 6. ANDERSON D.& B. MATTHEWS PAIN IN THE TRIGEMINAL REGION. ED. ELSEVIER, 1977. 7. Anderson, J.E. Grant’s Atlas of Anatomy Baltimore: Williams & Wilkins,1983 8. MORGAN D:H:; TINNITUS OF TMJ ORIGIN: A PRELIMINARY REPORT.; IN; JOUR. OF CRANIOMAND. PRACT.; PAG 124-129; VOL. 10, N° 2; APRIL 1992. 9. Moss, J.P. An electromyographic study of post retraction orthodontic patients. Int J Orthod, 22:11, 1984. 10. Munro, R.R. Electromyography of the masseter and anterior temporalis muscles in patients with atypical facial pain. Australian Dent J, pp 132- 139, Apr 1972. 11. Murakami, K.I. Recapturing the persistent anteriorly displaced disk by mandibular manipulation after pumping and hydraulic pressure to the upper joint cavity of the temporomandibular joint. J Craniomand Pract, 5:18-24, 1987. 12. Nishioka, G.J. and Montgomery, M.T. Masticatory muscle hyperactivity in temporomandibular disorders: is it an extrapyramidally expressed disorder? J Am Dent Assoc, 116:514-520, 1988. 13. Norman, P.; Roppel, Rietzlaff,E. The detection of relative mouvements of cranial bones; J.Am. Osteopath Associacion, 76: 286-289, 1976. 14. OKESON JEFFREY, Trattamento delle disfunzioni dell’occlusione e dei disordini temporo-mandibolari Edizioni Martina Bologna 15. PALLA S.; CORSO SULLA DIAGNOSI E TERAPIA DEI DISTURBI FUNZIONALI DEL SISTEMA MASTICATORIO.; MONTECATINI TERME, 1989. 16. PALMER,J.B., RUDIN,N.J., LARA,G. ET AL. COORDINATION OF MASTICATION, ORAL TRANSPORT AND SWALLOWING. DYSPHAGIA . 1992. (IN PRESS) 17. Pantaleo, T., Prayer-Galletti, F., Pini-Prato, G. and Prayer-Galletti, S. An electromyographic study in patients with myofacial pain-dysfunction syndrome. Bulletin Group Int. Rech. sc. Stomat. et Odont. 26:167-179, 1983. 18. RAMFJORD S.P.- ASH M.M.: OCCLUSION.; ED 3° PHILADELPHIA; W.B. SAUNDERS CO.; 1971. 19. Randow, K., Carlsson, K., Edlund, J. and Oberg, K. The effect of an occlusal interference on the masticatory system. Odotologisk Rexy. 27:245,1976. 20. THEXTON, A.J. & MCGARRICK, J.D.TONGUE MOVEMENT IN THE CAT DURING THE INTAKE OF SOLID FOOD. ARCHS. ORAL BIOL. 1989; 34: 239-248. 21. TRAVEL – SIMMONDS : TRIGGER POINTS 22. Upledger, J.E. The Upledger Institute Manual, Florida 23. Upledger, J.E.; Vredevoogd, J.D. CranioSacral Therapy. Seattle: Eastland Press, 1988 24. Watt, D. Gnathosonics Diagnosis and Occlusal Dynamics. New York: Praeger, 1981. 25. Watt, D.M. Preliminary report on the ausculation of the masticatory mechanism. D Practitioner and Record. 14:17,1963. 26. ZANINARI A., TAM TAM DENTALE 1, 93 “LE NUOVE GRIGLIE IN TITANIO PER MATERIALE OSTEO INDUTTIVO BLOCCATO SOTTO PERIOSTIO” 27. ZAVARELLA ET AL.: "LA DIAGNOSI CLINICA DELLA PATOLOGIA DISFUNZIONALE DELL’ATM" (CLINICAL DIAGNOSIS IN THE TEMPORAL MANDIBULAR DISEASE) - PAOLO ZAVARELLA, ET AL: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” - ISTITUTO DI CLINICA ODONTOIATRICA - CATTEDRA DI MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE: TITOLARE PROF. E. BENAGIANO; ATTUALITÀ ODONTOSTOMATOLOGICHE; 1-XII, 1996 28. ZAVARELLA ET AL.: "LA DIAGNOSI STRUMENTALE DELLA PATOLOGIA DISFUNZIONALE DELL’ATM" - PAOLO ZAVARELLA, ET AL: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” - ISTITUTO DI CLINICA ODONTOIATRICA - CATTEDRA DI MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE: TITOLARE PROF. E. BENAGIANO; ATTUALITÀ ODONTOSTOMATOLOGICHE; 1-XII, 1996 29. ZAVARELLA ET AL.: "LA PATOLOGIA ALGICO-DISFUNZIONALE DELL’ATM: REVISIONE DELLA LETTERATURA" ; (TEMPORAL MANDIBULAR DISEASE: A REVIEW OF THE LITERATURE) - PAOLO ZAVARELLA, ET AL: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, ISTITUTO DI CLINICA ODONTOIATRICA - CATTEDRA DI MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE: TITOLARE PROF. E. BENAGIANO; ATTUALITÀ ODONTOSTOMATOLOGICHE; 1-XII, 1996 30. ZAVARELLA ET AL.: "PATOLOGIA DISFUNZIONALE DELL’ATM: STORIA, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE" EZIO BENAGIANO, PAOLO ZAVARELLA, RODOLFO SIPONE, WALTER MORCIANO, MASSIMILIANO BIANCONE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, CATTEDRA II DI CLINICA ODONTOIATRICA: TITOLARE PROF. E. BENAGIANO; CONVIVIA MEDICA; 2 (MARZO-APRILE), 1994 31. ZAVARELLA ET AL.: “DALLA TESTA AI PIEDI” PUBBLICATO SU RIVISTA GSC OTTOBRE 2000 32. ZAVARELLA ET AL.: “I TRIGGER POINT: REVISIONE DELLA LETTERATURA” PAOLO ZAVARELLA ET ALTRI ATTUALITÀ ODONTOSTOMATOLOGICHE; 1-XII, 1996 33. ZAVARELLA ET AL.: “LE ASIMMETRIE OCCLUSO-POSTURALI” - POSTER AIROP: PAOLO ZAVARELLA E ALTRI AUTORI – FEBBRAIO 2002 34. ZAVARELLA ET AL.: “ONTOGENESI E FILOGENESI DEI MECCANISMI DI MANTENIMENTO DELLA POSTURA” ATTUALITÀ ODONTOSTOMATOLOGICHE; 1-XII, 1996 35. ZAVARELLA ET AL.: “POSTURA, ATM E ALLATTAMENTO MATERNO” EZIO BENAGIANO; GISELLA MAZZUCA; PAOLO ZAVARELLA; MASSIMILIANO BIANCONE; CONVIVIA MEDICA - 1997 36. ZAVARELLA ET AL.: “POSTURA, ATM E DEGLUTIZIONE ATIPICA” EZIO BENAGIANO; PAOLO ZAVARELLA; MASSIMILIANO BIANCONI; WALTER MORCIANO - CONVIVIA MEDICA - 1997 37. ZAVARELLA ET AL.: “PROTOCOLLO DIAGNOSTICO OCCLUSO-POSTURALE” - POSTER AIROP: PAOLO ZAVARELLA E ALTRI AUTORI – IN USCITA SETTEMBRE 2002 (IN REDAZIONE DA GIUGNO 2002) 38. ZAVARELLA ET AL.: COLLANA ODONTOIATRIA & OSTEOPATIA: TOMO 1 - “LE ASIMMETRIE OCCLUSO-POSTURALI: NEURO-FISIOLOGIA DELLA POSTURA E DELL’OCCLUSIONE - APPROCCIO INTEGRATO ODONTOIATRICO ED OSTEOPATICO” ED. MARRAPESE - IN USCITA SETTEMBRE 2002 (IN REDAZIONE DA GIUGNO 2002) 39. ZICCARDI VINCENT B., JANOSKOY JANINE E., PATTERSON GARY T., JANNETTA PETER J.: “PERIPHERAL TRIGEMINAL NERVE SURGERY FOR PATIENTES WITH ATYPICAL FACIAL PAIN”. JOURNAL OF CRANIO-MAXILLO-FACIAL,SURGERY, 1994; 22: 355-360. 40. ZUCCHI E.; LA CARTELLA CLINICA MIRATA AD UN APPROCCIO ODONTO-KINESIOLOGICO.; RIVISTA DI ODONTOIATRIA N° 2 - 1994. |

||